나는 어린시절, 도스도옙스키의 죄와 벌로 고전 문학에 도전했었는데, 특유의 문체와 이름이 주는 난해함에 머리가 어지러워져서 그만뒀던 기억이 있다. 그 뒤로 고전문학에는 일절 손을 대지 않았었는데, 일주일 전에 도서관에 갔다가 이 책을 만났다.

찾았다가 아니고 만났다라고 한 것은 이유가 있다.

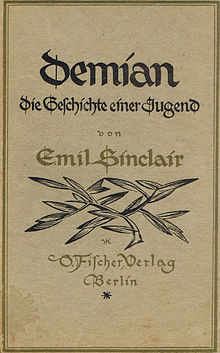

마지막으로 읽을 책을 찾고 있었던 나는 역시 인문이나 역사 등 뭔가 통찰력을 얻을만한 책을 찾고 있었다. 원래라면 “ 당신이 맞다 “ 라는 책을 읽을 생각이었지만, 책꽂이 한모퉁이에서 우연히 발견한 데미안이 너무나도 눈에 밟혔다. 더 좋은 책이 없나 계속 찾았지만 눈에 들어오는 것은 데미안 뿐이었다. 마치 데미안이 “나를 읽어라” 라고 외치는 것 같았다. 결론은 데미안이 나를 불렀던 것이 맞았다.

책 제목이 싱클레어가 아닌 데미안인 것이 읽기 시작하며 가졌던 가장 큰 의문이었는데, 이에 대한 해답은 소설의 여러 부분과 작가의 말에서 찾을 수 있었다. 결국 데미안은 싱클레어의 이상적 자아였다. 그래서 마지막에 싱클레어는 결국 데미안이 된다.

데미안이 주는 교훈은 결국 “ 인간의 일생은 결국 자기 자신에 도달하기 위한 여정이다. “ 이다. 풀어 말하면 이상적 자아로 나아가기 위한 현 자아의 투쟁이다.

우리는 이따금 타인에게서 자신의 모습을 발견한다. 그것을 작가는 피스토리우스와 싱클레어, 크나우어와 싱클레어의 관계로 표현한 것 같다.

이 둘과 데미안과 싱클레어의 관계의 차이점은 전자의 관계가 자신과 타인의 관계라고 하면, 싱클레어와 데미안의 관계는 자신과 자기 내부에 있는 이상적 자아에 해당한다는 점이다.

이상적 자아는 이따금씩 우리에게 더 나은 삶을 위한 메시지를 던진다. 학창시절의 데미안, 그리고 끝부분의 데미안을 생각해보면 알 수 있다.

그러나 자아가 피폐하고, 무기력할때, 이상적 자아는 모습을 드러내지 않는다. 데미안의 중간부분에서는 싱클레어가 술에 쩔어 사는 부분이 있다. 이 곳에서 데미안은 나타나지 않으며, 심지어 편지를 해도 답장하지 않는다. 그리고 싱클레어가 자신의 삶에 회의감을 느끼고, 깨어나려고 할때 쯤, 데미안은 다시 나타난다. 즉, 이상적 자아는 우리가 갈구할때 나타나서 우리를 돕는다.

싱클레어는 그림을 그리다가, 피스토리우스를 만나고, 피스토리우스는 이렇게 이야기한다.

“ 나에게 말하지 않은 꿈이 있을꺼야. 그 꿈이 뭔지 내가 알 필요는 없어. 하지만 한 가지만 말할게. 그 꿈대로 살아. 그 꿈을 연출하고, 그 꿈을 위한 제단을 세워! 그건 아직 완전하지는 않지만 하나의 길이야. 우리는 자기 내부의 세계를 매일 혁신해야 해. 그렇지 않으면 우리는 아무것도 아니라는 걸 잊지마! “

계속해서 자신을 갈고 닦지 않으면, 결국은 아무것도 아니게 된다는 말이다. 즉, 싱클레어가 계속해서 술에 쩔어 살았다면 데미안과는 결국 만나지 못했을 것이다. 하지만 싱클레어는 그렇지 않았고, 데미안을 결국 만나 후에는 결국 데미안을 내적 자아로 받아들인다.

이런 교훈은 이 책의 가장 유명한 부분에서도 찾을 수 있다.

새는 알을 깨고 나온다.

알은 세계이다.

태어나려는 자는 하나의 세계를 깨뜨려야 한다.

새는 신에게로 날아간다.

신의 이름은 아프락사스.

여기서 중요한 것은 아프락사스가 악마와 신의 반반이라는게 아니다. 새는 현재의 자아이고, 알을 깨는 행위는 신에게로 날아가기 위함이다. 신은 이상적 자아에 해당한다. 아프락사스는 선과 악이 반반 섞인 혼합적 존재이고, 해석하면 현자아와 이상적 자아의 합을 이야기한다.

즉, 하나의 세계를 깨뜨려야 할 정도의 노력을 통해서만 현 자아는 이상적 자아로 날아가 그것과 합을 이룰수 있다는 것이다.

책 “데미안”을 읽으라 외친 나의 데미안에게, 그리고 나의 데미안을 깨워준 책, “데미안”에게 깊은 감사를 표한다.