반응형

무라카미 하루키의 소설을 처음 읽어보았다.

하루키의 문장들

처음 접한 하루키의 책은 달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기였다.

이 책은 에세이였어서 하루키의 문체를 제대로 경험하지 못했다는 걸 이번 책을 읽으면서 알게 됐다.

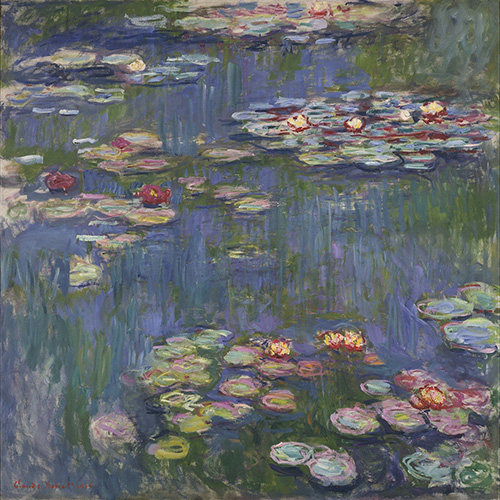

하루키의 문체는 정말... 뭐랄까... 모네의 그림같은 느낌이다.

나는 모네의 그림을 좋아한다. 분명 현실을 담았음에도 그 순간의 기억, 기분, 냄새까지 담겨 있는, 한순간의 추억을 담아내기때문이다.

하루키의 문장에서도 비슷한 느낌을 받을 수 있었다.

하늘은 더할 나위 없이 새파랗고 가늘게 흩뿌려진 구름은 마치 시험 삼아 페인트를 슬쩍 칠한 것 처럼 하늘 천장에 희뿌옇게 달라붙었다.

때로 머리에 깃털 장식 같은 것을 단 빨간 새가 눈앞을 가로질렀다. 푸른 하늘을 배경으로 날아가는 그 모습이 무척 선명했다. 주변 초원에는 하얗고 파랗고 노란 꽃들이 흐드러지게 피었고 여기저기서 벌의 날갯짓 소리가 들렸다. 나는 그런 주위 풍경을 바라보며 아무 생각 없이 오로지 한 걸음 한 걸음 앞으로 나아갔다.

아래 문장들에서는 뭔가 수련같은 느낌을 받았다.

봄의 어둠 속 벚꽃은 마치 피부를 찢고 튀어나온 짓무른 살처럼 보였다. 정원은 그렇게 많은 살들의 달콤하고 무거운 부패로 가득했다.

...

나는 방으로 들어와 창의 커튼을 닫았지만 방 안에도 봄의 향기가 가득했다. 봄의 향기는 모든 지표면에 가득 차있었다. 그러나 지금 그것은 나에게 부패를 연상시킬 따름이었다.

백사장에는 폭죽을 터뜨린 뒤 남은 종잇조각들이 흩어졌고 파도는 미친듯 굉음을 울리며 모래 끝자락에서 부서졌다. 비쩍 마른 개가 꼬리를 흔들며 다가와 뭐 먹을거 없나 하고 내가 피운 조그만 모닥불 주위를 어슬렁거리다가 아무것도 없다는 걸 알고는 체념한듯 발길을 돌렸다.

상실에 관하여

어떤 진리로도 사랑하는 것을 잃은 슬픔을 치유할 수는 없다.

어떤 진리도,

어떤 성실함도,

어떤 강인함도,

어떤 상냥함도,

그 슬픔을 치유할 수 없다.

우리는 그 슬픔을 다 슬퍼한 다음 거기에서 뭔가를 배우는 것뿐이고,

그렇게 배운 무엇도 또다시 다가올 예기치 못한 슬픔에는 아무런 소용이 없다.

상실을 통해 뭔가를 배웠다고 생각한 적이 있다. 그리고 다음번 상실에는 그렇게 힘들지 않을 것이라, 함부로 단정지었었다. 그치만 다시금 다른 상실이 찾아온다면 이전의 배운 것들은 아무런 소용이 없을 것이란 걸 이 소설을 통해 배웠다.

상실은 삶 전반에 걸쳐있다.

언젠가 상실을 만나게 된다면 우리는 불합리하지만 이것을 애도하고, 이후에 다음 만날 상실과는 아무런 관계가 없는 것들을 배워갈 뿐이다.

+) 별로였던점

책에 스토리와 별개로 외설적인 장면이 매우 몹시 많다.

반드시 필요한 장면이면 괜찮은데 뜬금없이 그런 장면이 많아서 좀 그렇다.

별개로 하루키의 문체와 문장의 흡입력은 엄청나서 하루키의 다른 작품을 읽고 싶으면서도, 이 이유 때문에 다음 책을 고르기가 꺼려진다.

반응형